Dagli esordi teatrali alle passioni politiche, dai viaggi rocamboleschi ai piccoli e grandi drammi dell’esistenza: l’attore e regista Ivano Marescotti ha condensato in un libro il racconto della sua vita, che ha inizio nella Bassa Romagnola, da un nome “fatale”… Ascoltiamone le prime pagine dalla sua stessa voce.

I – IN VIAGGIO CON IL BABBO

1 – Nulla avviene per caso.

«Benfà Bagnacavàl che non rifiglia» (Dante, Purgatorio XIV).

Di figli, invece, a dispetto di Dante, Bagnacavallo ha continuato a farne ancora parecchi. Anche se non sempre di buona fama. Un detto popolare, infatti, completa, peggiorandola, la terzina dantesca:

«Benfà Bagnacavàl che non rifiglia

gente che si fa notte avanti sera

gente da basto, bastone e galera…»

E, naturalmente, questi figli di Bagnacavallo hanno continuato a sposarsi.

Anzi, come a volersi vendicare della maledizione lanciata dal Poeta Vate, nella seconda metà dell’800 Bagnacavallo diventa, e come tale sarà conosciuta in tutta Italia, la capitale dei Sonetti Matrimoniali: «[…] e così, se le varie città romagnole vengono singolarmente indicate e per così dire celebrate per un particolare primato o per una determinata caratteristica non sempre gratificante, Bagnacavallo diventa famosa in ogni dove per i suoi sonetti nuziali.».1

Certo, una cosa erano i sonetti in voga nei matrimoni della ricca borghesia o della nobiltà, un’altra quelli che circolavano tra la povera gente.

Ricordo quando mia madre, esasperata dalle marachelle commesse da uno di noi fratelli, ci minacciava con la mano tesa: «S’tal fé nènca at fègh i sunètt! (Se lo fai ancora ti faccio i sonetti!)» e c’era poco da essere recidivi perché volavano gli scapaccioni.

L’unità d’Italia era avvenuta nel 1861, ma dovettero trascorrere alcuni anni prima che i relativi meccanismi burocratici si mettessero realmente in moto. Quando anche l’anagrafe comunale di Bagnacavallo cominciò a funzionare, i primi matrimoni civili furono registrati a partire dalla tarda primavera del 1866.

Il primissimo, indicato con “N°1”, vide come protagonisti un certo Giovanni Marescotti di trentun’anni, professione operaio, originario di Villanova, e una certa Maria Rosa Manetti, anche lei di Villanova, di anni ventuno, professione storaia (“sturéra”, in dialetto, cioè intrecciatrice di stuoie con le erbe palustri). Un matrimonio, questo, sicuramente senza sonetti.

Quel “N°1”, proprio con quel cognome, m’incuriosì parecchio.

Insieme a mia sorella Ivana controllai se per caso fossimo parenti con tale Marescotti. (Lei sa sempre tutto, è una specie di memoria storica della famiglia e del paese di Villanova: date, nomi, soprannomi, storie e intrecci anche di cento anni prima). Scoprii dunque che i due sposini, Giovanni (Zvanón d’Bandètt, cioè figlio di Benedetto) e la giovane storaia Maria Rosa (la Rusèta) erano i genitori di mio nonno Faldón.

La notizia mi fece un certo effetto: i miei bisnonni, nella storia di Bagnacavallo nell’Italia unita, erano all’origine di quella prolifica famiglia che, nel giro di due generazioni, mi avrebbe dato i natali.

Cercai di attribuire un significato nascosto a questo evento, perché se è vero che il caso governa il mondo, al caso, se vogliamo, possiamo conferire i significati più profondi. Può sembrare un gioco, certo, ma nulla vieta di cercare il senso delle nostre scelte nella vita anche attraverso il gioco e a me pare di averlo trovato. O, almeno, così mi piace pensare.

2 – I nòm, i nomi.

Mio padre, bracciante agricolo e operaio come mio nonno Faldón e come il mio bisnonno Zvanón, si chiamava Amleto. Ma questo l’ho saputo che ero già grandicello. Dalle mie parti, in Romagna, l’uso del soprannome è talmente radicato che capita di non conoscere per tutta la vita la vera identità anagrafica anche dell’amico più caro. Spesso la si scopre solo davanti alla lapide, in mezzo allo stupore generale.

Nella poesia “Furistir”, di Raffaello Baldini, il protagonista si aggira per il cimitero e scopre il vero cognome dell’amico scomparso: «e aquè u i è Sghètta, é féva Garatoni, a n’é savéva» (e qui c’è Sghetta, faceva Garattoni, non lo sapevo).

Così mio padre era per tutti Venerino dé Faldón. Anche per me era semplicemente Venerino e, nonostante il tono vezzeggiativo e l’origine sconosciuta di tale soprannome (a nessuno è mai passato per la testa che potesse derivare da una sorta di maschile di Venere, quindi Venero o Venerio), a me sembrava così naturale, sapeva di casa, di famiglia. Ad Amleto, invece, altisonante e lontano, non ho pensato mai, se non molto più tardi.

Non ci pensavo neanche quando nel 1981, all’età di trentacinque anni, mi licenziai dal Comune per fare l’attore. Mia madre, già disperata perché avevo lasciato il posto sicuro, la garanzia per la vita, andò giù di testa quando le dissi per fare cosa.

«L’attore.»

«L’attore!? É cumigiént!? (Il commediante?).»

E giù a piangere.

Chi non conosce il detto, non solo romagnolo, che colloca l’attore al livello più basso della stratificazione sociale? Per definire qualcuno male in arnese, arrivato alla frutta, che non ha un soldo da sbattere sull’altro, si dice che «l’ha na fém da cumigiént» (ha una fame da commediante). Mia madre dunque, da quel giorno e per sempre, ogni volta che rientravo a casa per una visita, prim’ancora di salutarmi mi chiedeva: «Ét magnea? (Hai mangiato?)». E i primi tempi aveva tutte le ragioni per chiedermelo, ahimè.

Dopo tre o quattro anni di ricerche, di affanni, di disperazione e di crisi nera (capitavano solo lavoretti pagati una miseria), la situazione si era fatta davvero pesante.

Nell’84 avevo affittato a Roma una stanza per duecentomila lire al mese, ero senza lavoro e le seicentomila lire che avevo in tasca mi sarebbero bastate a malapena per mangiare e per un paio di mesi di affitto, poi sarei stato anche senza casa (eh sì, a Ravenna ero già stato sfrattato da via Trieste dove abitavo da nove anni).

Osservavo i barboni agli angoli delle strade, mi sentivo stranamente attratto e spaventato al contempo dalla loro miseria, cercavo di capire se la regressione economica che stavo vivendo mi avrebbe condotto a quella stessa condizione. Sapevo di persone laureate e di dirigenti benestanti che, caduti in disgrazia, si erano abbandonati all’inerzia trasformandosi lentamente, ma inesorabilmente, in senza fissa dimora. Chissà se quelli che vedevo in giro, coperti di cappotti e sacchetti di plastica, che dormivano sulle grate a fianco degli edifici per sfruttare il calore che saliva da terra, erano anch’essi sedicenti attori, ex impiegati comunali dell’Ufficio Urbanistica.

Non posso dire che fu la Madonna, dopo essermi apparsa, ad aiutarmi a tirare avanti e a superare la crisi, certo è che fu grazie a un’illuminazione che riuscii ad attribuire un significato al nome di mio padre, nome che fino ad allora non avevo mai messo in rapporto con la mia decisione di diventare attore: Amleto.

Il mio era forse un delirio bello e buono, ma iniziai a pensare che si trattasse di un segno del destino. E proprio quel destino mi spronava a persistere e a insistere, convincendomi del fatto che di certo mio nonno non aveva chiamato mio padre Amleto per nulla. Era evidente: ero nato per fare l’attore o, per lo meno, per tentare di diventarlo. Se solo avessi fatto caso prima a questa coincidenza…

Restava tuttavia un punto oscuro: come diavolo poteva essere passato per la mente di mio nonno Faldón (Guido, per l’anagrafe), semianalfabeta, capace appena di firmare, di scegliere per suo figlio il nome di Amleto, principe di Danimarca, protagonista della tragedia shakespeariana? I nomi in voga erano i popolarissimi Frazchì, Zvanì, Mariéna, Tugnàz, Gìgia, Gigiàz, Pirón (corrispondenti a Francesco, Giovanni, Maria, Antonio, Luisa, Luigi e Pietro) oppure, per evitare confusione nelle famiglie numerose, Primo, Secondo, Terzo, Quarto… fino a Decimo e, infine, anche Ultimo, una speranza più che un impegno.

Ma c’era dell’altro. Dalle mie parti, a proposito del nome, si è soliti chiedere: «Còma a sit sgnea in Cumón? (Come sei “segnato” in Comune? Qual è il tuo vero nome?)».

Infatti, nella bassa Romagna, terra di mezzadri e braccianti, dietro o accanto a quei nomi, si celavano, molto spesso, risonanze di ben altro genere. Perfino i Luigi o i Domenico erano, a volte, soprannomi sconosciuti all’anagrafe, il nome vero era un altro, molto diverso, con radici lontane e ormai dimenticate. Un nome importante e che “suonava” bene.

QUI CH’I I’ERA

(quelli che c’erano)

Me, Ulimpio, Gracco, Palamede, Urfeo,

Egisto, Anchise, Pilade, Rutilio,

Cincinnato, Trasibulo, Duilio,

Dario, Febo, Archimede, Tolomeo,

Radamisto, Callisto, Apelle, Alfeo,

Clodio, Licurgo, Amilcare, Lucilio,

Aristodemo, Pericle, Pompilio,

Ercole, Ascanio, Aristide, Pompeo.

Bruto, Cassio, Quirino, Anacreonte,

Seneca, Agesilao, Timoleone,

Telemaco, Temistocle, Creonte,

Aristotile, Socrate, Platone,

Germanico, Lisandro, Senofonte,

A semmia – degghia ben- in convarsazione.

(eravamo – dico bene – in conversazione)

QUELI CH’AL GN’ERA

(quelle che non c’erano)

Cleopatra, Penelope, Zaìra,

Briseide, Saffo, Merope, Medea,

Flora, Fedora, Ulimpia, Galatea,

Malvina, Albina, Antigone, Dalmira,

Italia, Berenice, Ada, Palmira,

Calliope, Fulvia, Andromaca, Dircea,

Ifigenia, Mercedes, Aristea,

Cesira, Tullia, Liduina, Elmira,

Edvige, Claudia, Candida, Drusilla,

Doralice, Febea, Carmelitana,

Domitilla, Plautilla, Secondilla,

Ermelinda, Mafalda, Elide, Diana,

Ebe, Teodolinda e Tanaquilla

Agl’era andeadi a la funzion d’sant Ana.

(erano andate alla funzione di Sant’Anna).

Questi sonetti di Olindo Guerrini, alias Stecchetti, scritti alla fine dell’Ottocento, non necessitano di traduzione in italiano…

Quei braccianti analfabeti, che firmavano con una croce, che avevano frequentato la scuola fino alla seconda elementare per imparare almeno a leggere e a fare di conto, che andavano in piazza il giorno del mercato a vendersi per “un scud” (uno scudo) al giorno al “caporale” che li sceglieva tastando loro le braccia, che si alzavano alle tre del mattino per andare a fare “l’oavra” (l’opera), a mietere o a “battere” il grano, magari in bicicletta (chi ce l’aveva) a venti o trenta chilometri, quelle donne fasciate e infagottate, completamente sformate sotto le tenute da lavoro nei campi, tutti che pedalavano con il forcale e la zappa marra sulle spalle, quei “gnignèza”, quegli zoticoni ignoranti, potevano fregiarsi, in una sorta d’inconsapevole riscatto, di nomi altisonanti, profondi, remoti.

Oggi quei nomi sono spariti. Oggi vanno di moda i Manuel, le Debora, dopo essere passati per i William, i Walter, le Samantha, i Mirko. Gli Amleto e le Fedra sono spariti alla fine degli anni Cinquanta, come il dialetto, come i vecchi mobili che avevamo in casa e che per noi erano il simbolo del vecchiume e della miseria.

Nota

1. Enrico Docci, I Sonetti Nuziali Romagnoli, Faenza, Stefano Casanova Editore, 2001.

————————————————

Musiche

Markku Peltola – “Sakosatula”

Django Reinhardt – “Minor Swing”

Calexico – “Gypsy’s Curse”

Lhasa De Sela – “El Desierto”

3 Dicembre 2020

| Racconti d'autore

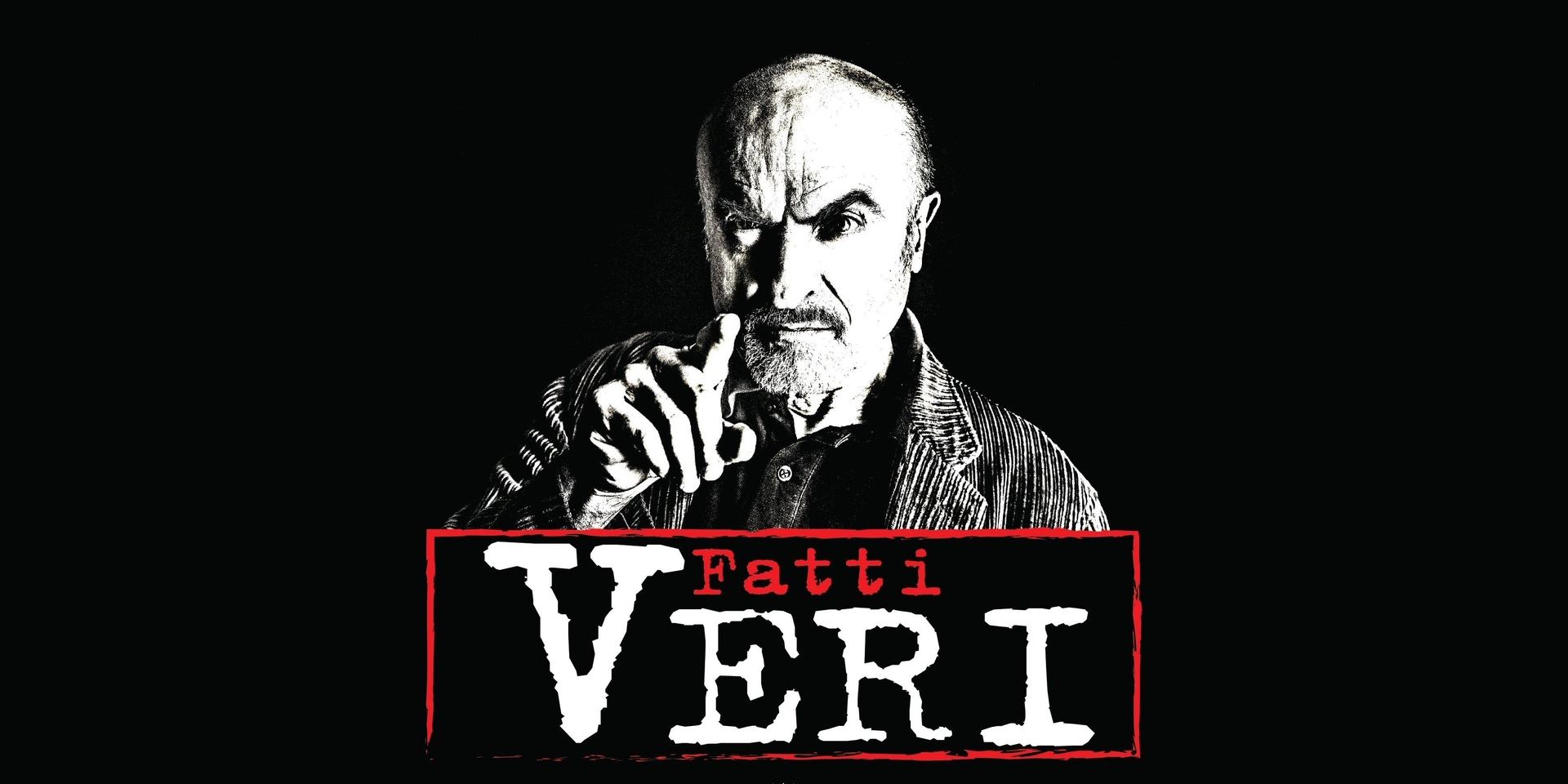

All’anagrafe Amleto

Testo tratto dal libro di Ivano Marescotti “Fatti veri. Racconti autobiografici” (Torino, Vague Edizioni – WhiteFly Press, 2019)

Vittorio Ferorelli e Rita Giannini