Economista, docente universitario e assessore regionale alla scuola, alla ricerca, allo sviluppo e al lavoro, il ferrarese Patrizio Bianchi ha dedicato alla sua passione per l’opera italiana una trilogia che è diventata anche spettacolo, con la sua voce narrante e le musiche eseguite dalla Banda giovanile “John Lennon” diretta dal maestro Mirco Besutti. Ve ne leggiamo la parte finale.

Il Barbaja è di Milano

e fa il cameriere in un caffè,

comincia la sua carriera di barman

mettendo la schiuma del latte

nel caffè, chiama questo cappuccino

Barbajada e comincia a far soldi,

tanto che durante le guerre napoleoniche

compra e vende armi e munizioni,

al punto da vincere l’appalto

per il gioco d’azzardo

al Nuovo Teatro alla Scala

e di prendere la gestione

di tutto, azzardo, ristorante,

qualche sfizio in più a richiesta

dei gentili signori, e infine anche

dello spettacolo, compreso però

il gran ballo alla fine di ogni recita

e i veglioni ad ogni festa comandata.

E poi prende l’altro teatro di Milano,

quello che oggi è Il Lirico,

due teatri a Vienna, e poi il San Carlo di Napoli,

il teatro della capitale

più briosa del tempo.

E in questo impero teatrale

Barbaja si inventa i suoi autori

Rossini, Bellini, Donizetti,

gente che lui prende su dal niente,

li fa scrivere e li paga a serata,

tante repliche, tanto soldo

e non importa se riciclano.

Basta che il pubblico si diverta,

che giochi, che si faccia vedere,

che spenda i dinè, arte e dinè.

E inventa le primedonne,

prende ragazzotte in crescita

‒ le prende in tutti i sensi ‒

e le fa cantare; se fanno cassa

diventano le nuove dive

di questo nuovo pubblico,

fatto di uomini nuovi,

molti dei quali si sono fatti da sé.

Le trasforma nelle loro divinità,

divinità a rapida consumazione

ma dive, per le quali gli autori a cottimo

scrivono drammi e farse,

requiem e carnevali, perché il teatro

deve essere sempre aperto e illuminato,

anche dalle guerre fra le dive, le star.

Quando la Colbran arriva a Napoli

era già una stella. Era nata a Madrid,

ma aveva studiato a Bologna.

Aveva già avuto i suoi successi

ma a Napoli incontra Barbaja,

diventa la sua amante

e lì incontra Rossini e diventa la sua amante,

e comunque la primadonna di tutti e due,

l’interprete di tutte le opere, la diva di tutti i successi.

Si sposa con Rossini, mettono su casa a Castenaso

con i soldi dell’eredità di lei

ma si dividono e lui, già in preda a una melanconia

così lontana dalla sua musica, va a Parigi.

Lei muore sola, perduta, abbandonata

nel popoloso deserto chiamato Bologna

‒ lo so che a Bologna non si perde neanche un bambino ‒

mentre lui si risposa a Parigi e non scrive più,

solo una Messa in cui usa gli ultimi castrati.

Ma la scena continua e Barbaja si consola

con la Cecconi e con nuovi autori,

perché lo spettacolo continua.

Anche il giovane Verdi entra in questo tourbillon,

Marelli prende il posto di Barbaja alla Scala

ed emergono la Giuditta Pasta e la Maria Malibran

e i loro fan, i due partiti che si schierano

urlando, fischiando, applaudendo le loro dive.

Donne in viaggio tra Milano, Parigi, Londra, Vienna, Napoli,

donne indipendenti, con diversi legami amorosi

e anche figliolanze sparse, in un’epoca

in cui la morale ordinaria era ancora del tutto restrittiva

ma a loro e ai loro impresari si permetteva

il successo garantito dalla straordinarietà

della loro situazione esagerata;

eccessive in tutto e come tali diverse,

stelle di un cielo separato e spesso stelle cadenti,

in un mondo che chiedeva sempre carne giovane.

Le mura di casa Verdi

La Strepponi prima di arrivare fra le robuste

mura di casa Verdi, nella noia di Sant’Agata,

aveva vissuto tutta la trafila di amanti e successi,

solitudini e declini, figli lasciati e famigli famelici.

E Verdi stesso ci mette un bel po’ prima

di sposarla, quasi in segreto, molti anni dopo.

Ma la soprano è lì in mezzo al palco

a cantare amori tristissimi e sventurati

o anche inni di guerra e libertà,

emblema di un’opera che diventa

la voce di nuove nazioni subito gelose,

dall’Italia alla Germania.

L’opera costruisce un’epopea nazionale artificiale

come la Spagna di Carmen o l’Egitto di Aida,

o le isole lontane dei pescatori di perle.

Ma l’Ottocento degli esploratori e dei nazionalismi

ha bisogno dei suoi palcoscenici e primadonna

diventa il simbolo cangiante della sua epoca.

Così, dopo la fase eroica della costruzione

della patria, segue la fase della delusione

e allora l’opera ha bisogno di altri eroi.

L’opera si interessa di povere donne,

le sartine parigine, le gheishe abbandonate,

ma è Tosca la più primadonna di tutte.

Tosca è una primadonna sulla scena

e canta per la Chiesa e ha un amante,

quello scioccone del pittore Cavaradossi,

che si trova in mezzo a una vicenda

più grande di lui, complice nella fuga

di un prigioniero di Stato,

negli anni in cui Roma, pressata da Napoleone,

era ben sotto la polizia papalina.

E quando il barone Scarpia, lo sbirro,

prende lo scioccone per farsi dire

dove trovare il fuggiasco e chiede

alla primadonna qualcosa

in cambio della libertà dell’amante,

la donna di mondo non capisce e domanda:

«Quanto?». E Scarpia, uomo di mondo,

le dice: «Se la adorata fe’ debbo tradir

ne voglio altra mercede» e tutti in platea

e sui palchi, dandosi di gomito,

si chiedono con un risolino:

«Cosa vorrà quel vecchio porco

dalla nostra primadonna ingenua?».

E lei, sospendendo la scena,

viene in avanti e a luci semispente

canta l’inno della sua autoassoluzione:

«”Vissi d’arte, vissi d’amore,

non feci mai male ad anima viva”.

Cantavo nel palazzo di Scarpia

ed ero la diva del suo regime di polizia,

ma portavo i fiori alla Madonna

e non capivo cosa succedeva.

E neanche adesso capisco veramente

cosa sta succedendo, a me, a noi,

perché debbo trovarmi così».

Sublime inno a generazioni di artisti

e intellettuali dell’incipiente Novecento

che si sarebbero chiesti perché loro,

che vivevano d’arte e d’amore,

si ritrovavano nell’Europa della guerra,

delle persecuzioni e delle stragi.

Quando finalmente lei capisce e cede,

Puccini, toscanaccio, non le fa dire neppure una parola,

ma la musica è un La e un Do, «La Do»;

sublime sintesi narrativa.

E poi fanciulle del West, battellieri della Senna,

principesse isteriche e serve apolidi.

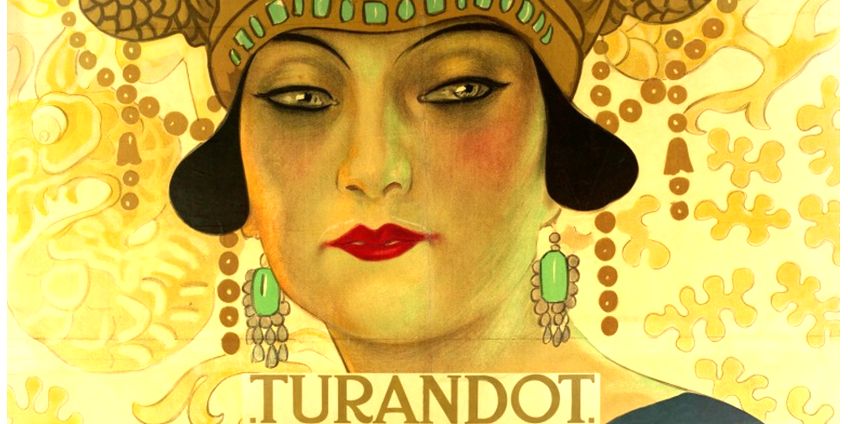

E quando [nella “Turandot”] Liù si uccide per non tradire

Calaf ‒ che, senza guardare in faccia nessuno,

vince la lotteria della sua vita

e sfida la principessa per portare a casa

la stessa e il suo trono ‒ l’impressione è

che nella tomba cali la stessa opera lirica.

Dove vai ben so

«Dove vai ben so»

‒ dice il vecchio cieco che accompagna

fuori scena il corpo esanime ‒

«ed io ti seguirò per posare a te vicino

nella notte che non ha mattino!».

Toscanini finisce qui; è il 1924

e anche l’Italia sembra entrare

nella notte che non ha mattino,

ma anche Puccini visse d’arte e visse d’amore.

Alfano prende i pezzi che Puccini aveva rigirato

per anni senza essere capace di chiudere

con questa storia che lo ha consumato.

Di Alfano si dice che l’unica volta che

poteva copiare con licenza Puccini

non ce l’ha fatta, ma invero ha fatto di più:

ha dato una soluzione adatta all’epoca.

E di fronte alla tragedia dell’innocenza di Liù

l’opera finisce in «Fe-li-ci-bum-taaaaaaà».

Il melodramma diventa il musical, o meglio

diventa la rivista, il cartone animato

«fe-li-ci-bum-taaaaaaaaaà».

Dopo molti anni Luciano Berio scriverà

quel finale e risulterà un esercizio

di musica contemporanea, forse bella

ma lontana dal melodramma di popolo

suonabile dalle bande di paese.

Da una parte il musical popolare

dall’altra musica inaccessibile,

per élites, elegantemente lontane.

Nel terribile Novecento senza più illusioni né pietà

come Tosca, anche il Candide di Bernstein vive

d’arte e d’amore e crede il suo mondo perfetto

anche quando ritrova l’amata Cunegonde

esercitare in un bordello di Costantinopoli,

che canta che “per mestiere deve essere

brillante e gioiosa, Glitter and be gay”,

in un su e giù di ingorghi vocali che ripercorrono

tutta la storia delle nostre povere primedonne

sempre più sperse fra musical e tragedia.

Ma per questo il melodramma vive,

perché in fondo mette in scena noi stessi,

così che possiamo piangerne e riderne,

chiedendo a Verdi e ad ogni altro artista

di piangere, soffrire e gioire per noi e di noi.

Questo è il melodramma, gente!

[musiche scelte a cura del maestro Mirco Besutti]

[una parte dello spettacolo “Verdi e dintorni” è visibile sul canale YouTube della Filarmonica “Guglielmo Andreoli” di Mirandola (Modena)]